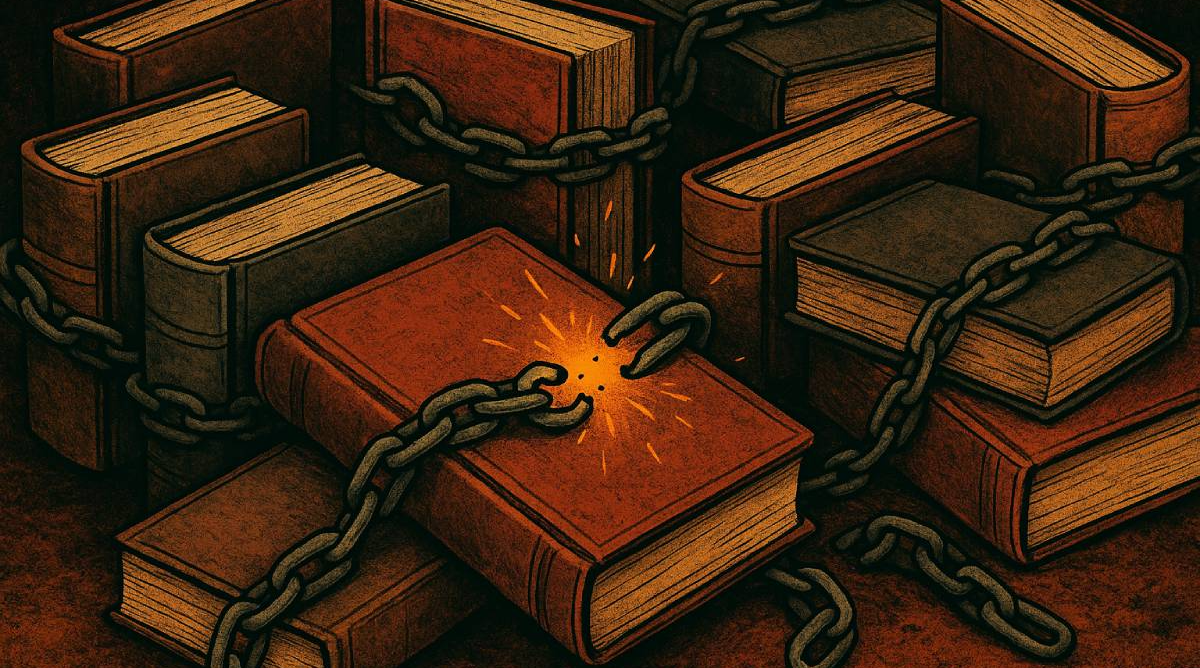

Desde siempre, en Ecuador y América Latina los libros prohibidos son un termómetro del miedo al pensamiento libre. De Montalvo a Orwell, de Caranqui a García Márquez, las palabras han sido perseguidas, pero nunca derrotadas.

LEONARDO GÓMEZ PONCE. TIERRA DE NADIE

La madrugada del 30 de enero de 2013, las autoridades ecuatorianas irrumpieron en la imprenta Don Bosco, Quito, incautando 10.000 ejemplares del libro La Roca. Cementerio de hombres vivos, escrito desde prisión por el narcotraficante Óscar Caranqui. El texto acusaba a funcionarios del gobierno de Rafael Correa de corrupción y vínculos con la guerrilla colombiana. La jueza que ordenó el decomiso alegó que la obra contenía “expresiones injuriosas” contra el presidente Correa y otros altos funcionarios.

Un libro censurado revela más sobre quien lo prohíbe que sobre la obra misma. Es la confesión de un poder que teme ser leído. En Ecuador, libros como La Roca. Cementerio de hombres vivos desataron escándalos al denunciar la corrupción estatal. Cinco meses después de que su libro fuera silenciado, Caranqui fue asesinado en prisión. El presunto asesino apareció ahorcado en circunstancias dudosas. Ningún ejemplar oficial sobrevivió, aunque fragmentos circularon clandestinamente años después por redes sociales, revelando supuestos vínculos con empresarios y políticos locales.

Algo similar ocurrió con el libro El Gran Hermano (2010), producto de una investigación periodística de Juan Carlos Calderón y Christian Zurita. La revelación de contratos millonarios entre Fabricio Correa -hermano del entonces presidente Rafael Correa- y el Estado ecuatoriano provocó una ofensiva legal contra los periodistas, acusados de injuria.

Rafael Correa negó conocer los contratos, ordenó su cancelación y demandó a los autores, exigiendo una indemnización de USD 10 millones. Presionado por las críticas internacionales, desistió de la demanda en 2012. El daño, sin embargo, ya estaba hecho: la autocensura comenzó a instalarse en Ecuador, mostrando que no siempre hace falta confiscar libros para imponer miedo. El periodismo crítico quedó advertido.

Otro caso es el del libro Una tragedia ocultada, escrito por el misionero Miguel Ángel Cabodevilla y la periodista Milagros Aguirre. Este libro reconstruye la masacre de más de 30 taromenane a manos de un grupo waorani en 2013 y expone cómo el Estado no protegió a las víctimas, minimizando los hechos.

En septiembre de 2014, en Quito, todo estaba listo para la presentación oficial del libro, faltaban pocos días cuando una jueza lo censuró, ordenando recoger los ejemplares y prohibir su venta y circulación. Su alegato: la supuesta protección de una menor cuya imagen aparecía. La decisión, sin embargo, se ejecutó casi en la víspera del acto público, obligando a suspender la presentación. La verdadera incomodidad, decían muchos, no era una fotografía: era el contenido.

Tras la polémica, el entonces presidente Rafael Correa se pronunció en contra de la censura del libro y criticó la decisión judicial. Sostuvo que, aunque una publicación pudiera tener errores, prohibirla era un “grave error” que terminaba afectando al propio gobierno. Su declaración se limitó a un gesto político: la orden judicial no fue revertida de inmediato y su impacto ya había calado: Varias editoriales y espacios culturales optaron por no promover ni vender el libro por temor a sanciones o represalias, dejando un efecto de silenciamiento que persistió por varios meses.

No fue la primera vez que el poder ecuatoriano mostró temor a la palabra escrita. Ya en el siglo XIX, el escritor liberal Juan Montalvo enfrentó el veto eclesiástico por su obra Los Siete Tratados, incluida en el Índice de Libros Prohibidos del Vaticano. La Iglesia local declaró que sus textos contenían “herejías”. En la época, esto implicaba un ostracismo social que Montalvo combatió desde el exilio hasta su muerte en Francia.

La censura, sin embargo, no es patrimonio exclusivo de gobiernos o autoridades religiosas. El intento de silenciar letras también se ejerce desde distintos sectores de la sociedad, incluso desde núcleos con un mínimo de poder. En tiempos recientes, nuevas formas de control -como la cultura de la cancelación- han utilizando la presión pública para acallar ideas incómodas.

“Se ha instalado una extorsión invisible que dificulta que yo pueda hablar sobre mi propia obra, pero que otorga patente de corso a quienes me han cancelado para que interpreten a su conveniencia y militancia cada línea o gesto mío, y ni hablar de las barbaridades que me atribuyen”, cuenta un escritor ecuatoriano que prefirió el anonimato para evitar que las agresiones se repitan.

Este autor fue atacado públicamente de forma visceral por la cultura de la cancelación. A pesar de ello, sus libros jamás dejaron de circular y fueron traducidos a al menos cinco idiomas en casi una decena de países. En su caso, los intentos de silenciar su obra derivaron en ataques personales que no buscaron desaparecer sus libros, sino dañar sus afectos y oportunidades. “Tengo mucho que decir sobre aquello, pero, ¿para qué? Los que se la comieron doblada no se la van a sacar de adentro, ergo, no voy a perder el tiempo hablando sobre cosas que no hice ni dije. Que se jodan”.

La censura y la cancelación vinieron desde sectores que consideraban su obra inmoral o contraria a sus propios criterios de justicia y equidad promovidos por corrientes progresistas. Lo curioso, apunta él mismo, es que “la cultura de la censura era un patrimonio de la derecha”.

“No niego que la clásica censura y la cancelación, proveniente de la derecha, siguen vigentes, pero era más fácil desmantelarlas y desvirtuarlas. Con la cultura de la cancelación, los nuevos puritanos presumen de ser horizontales e inclusivos, pero me resulta difícil de creerlo, porque encuentras un elitismo e incongruencias terribles”, dijo.

Dictaduras que temen a los cuentos infantiles

La censura también golpeó en ámbitos inesperados. En Argentina, durante la última dictadura militar (1976-1983), incluso El Principito de Antoine de Saint-Exupéry fue retirado de escuelas y bibliotecas. Los censores argumentaron que su contenido “fantasioso” representaba una amenaza ideológica, temiendo que los niños aprendieran a pensar por sí mismos. Se prohibieron también otras historias infantiles que hablaban de huelgas y rebelión, bajo el argumento de prevenir adoctrinamiento subversivo.

En Cuba, la censura se manifestó durante décadas en torno a Rebelión en la Granja de George Orwell. Esta sátira sobre la corrupción del poder resultó demasiado cercana a la realidad para el régimen cubano. Hasta 2016, cuando finalmente se autorizó su publicación oficial, poseer el libro podía traer severas represalias. En Venezuela, bajo los gobiernos chavistas, el texto sufrió también censura implícita, retirado de bibliotecas públicas y escolares, por el mismo temor: verse reflejados en sus páginas.

La censura no solo se limitó a temas políticos. En Argentina, novelas de Mario Vargas Llosa, como La tía Julia y el escribidor y Pantaleón y las visitadoras, fueron prohibidas durante la dictadura militar por considerarlas “ofensivas al ser argentino” y moralmente peligrosas. Las autoridades ordenaron la incautación y quema de ejemplares, tratando de imponer una moral rígida que rechazaba cualquier narrativa irreverente o polémica.

Incluso Gabriel García Márquez enfrentó la censura en su Colombia natal cuando sectores conservadores vetaron Cien años de soledad en colegios, argumentando lenguaje inapropiado y escenas sexuales demasiado explícitas. Solo tras recibir el Nobel de Literatura en 1982, el país reconsideró su postura, transformando la novela en símbolo nacional.

El caso más extremo de censura religiosa en América Latina lo protagonizó Venezuela en 1989 al prohibir oficialmente Los versos satánicos de Salman Rushdie. A pesar de la escasa población musulmana en el país, el gobierno decidió evitar conflictos diplomáticos y ordenó retirar el libro, alegando respeto a sensibilidades religiosas.

Cada libro prohibido es una historia de miedo: miedo a perder poder, a la crítica, al pensamiento libre. La ironía radica en que estas prohibiciones suelen provocar el efecto contrario, multiplicando el interés por las obras censuradas. La censura intenta silenciar, pero termina amplificando las voces prohibidas, mostrando que el verdadero poder siempre está en las palabras que temen quienes las silencian.